Saya agak kaget mendengar berita, bahwa salah satu tokoh publik belakangan ini menyentil soal kata “pribumi”. Kata yang mungkin saja simpel kita dengar, tapi secara bersamaan kata itu memiliki denotasi yang sangat pelik untuk diterjemahkan dalam kehidupan sehari-sehari, terlebih pada konteks perkembangan kebangsaan kita hari ini. Kata pribumi memang kerap dialamatkan secara tunggal yang dilekatkan kepada orang-orang, keturunan atau silsilah dari daerah maupun wilayah tertentu. Pribumi acap kali menjadi sapaan identitas antara siapa yang lebih pantas atas klaim bangsa Indonesia berserta isinya.

Identitas pribumi dan non-pribumi dalam perjalanan bangsa kita memiliki posisi penting namun juga memiliki posisi kegentingan sekaligus. Wacana identitas memang sudah menjadi pembahasan para filsuf di beberapa abad silam bahkan jauh sebelum prediksi Darwinisme berkembang. Pada sejarah Indonesia identitas pribumi dan non-pribumi menjadi sebuah ideasional dalam konstruksi sosial untuk melawan segala bentuk kolonialisme yang tengah dihadapi Nusantara kita.

Boleh dikatakan identitas pribumi dan non-pribumi adalah sebuah komoditas politik untuk membentuk konstruksi sosial dalam membangun social forces yang diinisiasi oleh para pejuang kemerdekaan sebagai upaya meninggikan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sehingga penggunaan identitas pribumi dan non-pribumi menjadi tepat guna karena relevansinya dengan tantangan yang sedang alami.

Tapi agaknya penggunaan identitas pribumi dan non-pribumi bukanlah kesumat dendam bangsa kita terhadap personal para kolonialis. Melainkan kepada prilaku para kolonialis yang jauh dari tata nilai humanisme. Bagaimana tidak, bunga rampai yang ditulis oleh beberapa penulis diantaranya Subadio Sastrosatomo mengulas memoar Sjahrir tentang kejelian seorang Sjahrir melihat prilaku kolonialis Belanda ada ketidakadilan, ketidakjujuran dan ketidakbenaran pemerintah Hinda Belanda memperlakukan bangsa dan rakyat Indonesia.

Namun pada sisi yang lain, Sjahrir juga menikmati jenjang pendidikan di negeri “Kincir Angin” di Universitas Amsterdam pada tahun 1929-1931. Di Nusantara ia menghardik dan menggugat sikap kejam Belanda, di Belanda ia banyak bertukar pendapat dan belajar dengan orang-orang Belanda. Sama seperti halnya Belanda, orang-orang Belanda di Nusantara sangat menikmati segala eksploitasi dan penindasannya, secara bersamaan orang-orang Belanda di Belanda terutama Amsterdamsche Sociaal Democratische Studeten Club dan Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) sangat kontra produktif terhadap kolonialisme dan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Teringat sebuah pelajaran penting dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Abu Darda RA, beliau mengatakan Innama ubghidhu amalahu, fa idza tarokahu fa huwa akhi yang artinya “sesungguhnya yang aku benci adalah perbuatannya. Jika dia sudah meninggalkan perbuatannya, maka dia tetap saudaraku”. Mungkin itu salah satu penilaian dari Sjahrir salah seorang bapak bangsa kita yang hendak mengajarkan untuk tidak membenci terhadap personalitas melainkan dari apa yang dilakukan.

Pasca kemerdekaan, berkisar tahun 1965, 1998 penggunaan identitas pribumi dan non-pribumi itu menjadi tidak tepat guna. Ideasional tersebut justru memicu kegentingaan dan menyuburkan semangat rasialisme dan sukuisme. Pandangan kita terhadap identitas kian sempit dan cupet serta ikut memperkeruh keadaan. Keadaan yang menimbulkan prahara baru seperti kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang diterima oleh etnis minoritas di Indonesia. Beberapa dari mereka mengalami traumatik dan kondisi yang memaksa mereka untuk mencari suaka politik dibeberapa negara.

Untuk menjaga kondusifitas dalam negeri, sejak saat itu pemerintah mengeluarkan keputusan hukum yakni Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang berisi tentang “menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelengaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan”. Persepsi atau pemahaman kita terhadap identitas pribumi dan non-pribumi nampaknya harus ditata kembali bahkan boleh jadi memerlukan proses daur ulang, karena identitas yang dipahami secara serampangan akan menimbulkan realisme dan kekerasan yang amat memilukan.

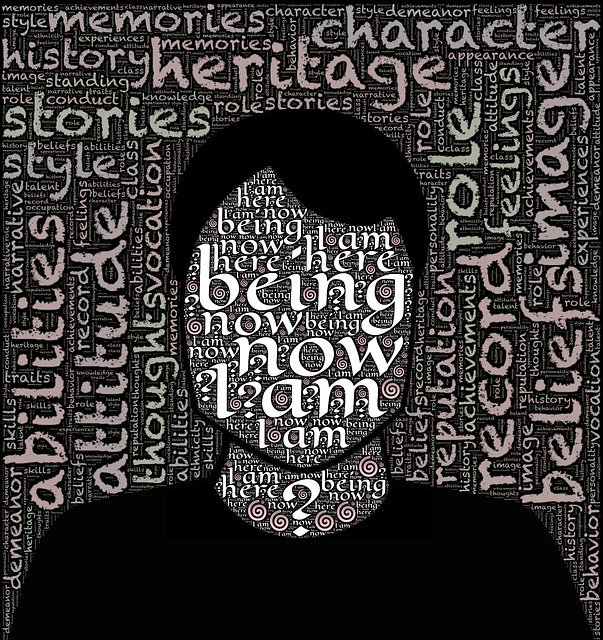

Karya Amin Maalouf “In The Name of Identity” atau Amartya Sen dengan “Kekerasan dan Identitas” mungkin akan banyak menggugah persepsi monolitik kita terhadap persoalan identitas yang sedang banyak dialami diberbagai belahan dunia. Narasi yang membuat kita lebih khusyu’ dalam berkontemplasi. Mereka beranggapan bahwa penempatan identitas secara tunggal merupakan kekeliruan yang amat mendasar atas sebuah kekerasan yang terjadi. Setiap individu manusia akan memiliki banyak perangkat identitas yang didapat selama perjalanan hidupnya.

Orang muslim Indonesia yang bertandang ke Amerika Serikat ketika bertemu warga negara Indonesia yang non muslim akan menjadi seorang nasionalis karena kesamaan identitas apapun agamanya, pada waktu yang berbeda ketika orang muslim Indonesia berpapasan dengan muslim kulit putih sisi religiusitasnya akan menjadi dominan karena kesamaan religius. Bahkan ketika konflik Palestina-Israel mencuat dan menimbulkan ketegangan diantara kedunya, di tempat yang lain imgran Palestina dan keturunan Yahudi Amerika Serikat tengah duduk bersama di Steples Center untuk mendukung tim basket Los Angeles Lakers kesayangan mereka.

Mungkin juga kita bisa mengingat, bagaimana perseteruan antara Turki dan Kurdi? Kendati memiliki kesamaan religius mereka tidak segan-segan untuk mengacungkan senjata antara satu sama lain. Kesamaan religius keduanya seakan tidak menjadi pertimbangan untuk meredakan konflik. Di Eropa Timur ada eskalasi konflik yang tengah memanas antara Ukraina dan Rusia. Rupanya sengketa wilayah Krimea menutup mata keduanya. Padahal Ukraina-Rusia memiliki kedekatan ras, budaya dan ikatan primordial Kyvan atau Kievan Rus yakni identitas negara-negara Slavik Timur. Akibat Krimea, Ukraina dan Rusia seakan melupakan romantisme perjuang melawan Paman Sam untuk mengimbangi laju Demokrasi-Liberal ketika Soviet masih tangguh dan kokoh. Identitas negara yang sempit mengungguli dari banyaknya kesamaan identitas diantara mereka.

Ternyata identitas yang ada pada diri sesorang maupun kelompok tertentu memiliki entitas yang kompleks, terkadang sisi tertentu menjadi sangat dominan. Dominasi sisi tertentu tidak dapat menghilangkan sisi yang lain. Pertautan beragam entitas dalam kepribadian adalah hal penting agar persepsi kita terhadap identitas tidaklah dangkal dan menggunakan kacamata tunggal. Kegagalan kita memaknai identitas pribadi maupun kelompok akan menghasilkan kategorasi yang kondrati. Kategoriasi ini menurut Amartya Sen akan berpeluang menempatkan segala sesuatu dengan begitu ekslusif. Kesempatan ini sudah tentu akan membuka ruang fanatisme, dan fanatsime akan membuka jalan bagi lahirnya tindakan kekerasan.

Saya ingin mengutip sekapur sirih dalam tajuk “Menjadi Indonesia” yang ditulis oleh Parakitri T. Simbolon “awal perjalanan sejarah ialah rakyat, rakyat sadar dan disadarkan sehingga menjadi bangsa. Bangsa itulah yang bangkit memperjuangkan kemerdekaan dan mendirikan negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya, Indonesia Merdeka menatap masa depan, membangun memberikan makna yang sepenuhnya kepada kemerdekaan bagi kesejahteraan dan kesentosaan rakyat”. Maka siapa dan apapun latar belakangnya, yang telah dinyatakan sah sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) tidak ada alasan untuk tidak menjadi “Pribumi Indonesia” dan mengisi kemerdekaan untuk masa depan. Siapa dan apapun latar belakangnya jangan pernah khawatir, karena kita akan selalu bertemu dalam pertautan yang sama. Karena perbedaan adalah bagian kecil dari banyaknya persamaan yang kita miliki.